31. Sonntag B - 03.11.2024

Predigt am 31. Sonntag im Jahreskreis B/Schema Jisrael

Hören, fragen, schweigen – über diese drei möchte ich in der Predigt nachdenken…

1.

Das erste ist das HÖREN: Der Glaube kommt vom Hören, sagt Paulus im Römerbrief. Es ist daher nur gut und stimmig, dass das unsere Gottesdienste prägt. Dass wir zuerst Gäste sein dürfen am Tisch des Wortes, ehe wir Gäste sind am Tisch des Brotes. Dass es zuerst um das Hören geht auf das, was Gott uns mit seinem guten und fordernden Wort sagen möchte, ehe wir dann antworten. Beten ist auch und v. a. ein Hören! Oder denken wir an die Entwicklungsgeschichte jedes Menschen: Monatelang muss das neugeborene Kind einfach nur hören – ehe es dann irgendwann einmal reden und antworten kann. So hat es schon seinen Sinn, dass wir zwei Ohren haben und nur einen Mund. Die Ansprache, das Hören auf ein gutes Wort ist ein echtes Lebensmittel. Es ist genauso wichtig wie die Luft zum Atmen und das Wasser zum Trinken…

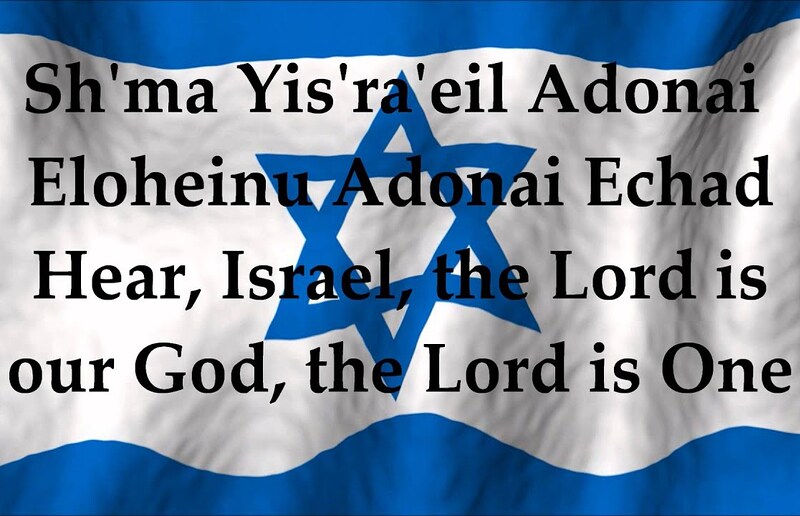

Wir haben heute gleich mehrfach das „Höre, Israel“ gehört. Es ist ein zentraler Text der jüdisch-christlichen Spiritualität. Dieses Schema Jisrael gilt als die Quintessenz und als das Glaubensbekenntnis Israels. Es wird mehrfach jeden Tag gebetet. Das Bekenntnis zum Einen, zum Ewigen, zum Herrn, zum Namen Gottes stiftet Einheit und Identität. Um sich ganz auf dieses Bekenntnis zu konzentrieren, ist es in der jüdischen Tradition üblich, dass man beim Sprechen dieser Worte die Augen mit der rechten Hand bedeckt: „Höre, Israel! Der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins.“ Oder wie die Zürcher Bibel übersetzt: „Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR.“ Das „Höre, Israel“ gilt auch der Kirche. Es gilt uns allen, jedem und jeder von uns! Die Bibel ist ein einziger Appell zu hören: Höre, Israel! Höre, Kirche! Mensch, höre – und du wirst leben!

2.

Ein zweites ist das FRAGEN: Am Beginn des heutigen Evangeliums steht eine Frage, die existentielle Frage eines Schriftgelehrten – eines Menschen also, der sich ganz dem Studieren verschrieben hat, dem Studium der Heiligen Schrift. Und da ist es wohl legitim nach dem Herz der Bibel zu fragen, nach ihrer Mitte zu fragen, nach dem wichtigsten von allen ihren 612 Geboten und Verboten. Studieren bedeutet ja fragen zu lernen, es zu lernen, die wichtigen und richtigen Fragen zu stellen.

Der Philosoph Schelling hat dieses Fragen geadelt. Er hat das Fragen zu einem Zeichen der Spiritualität erklärt, wenn er sagt: Fragen, das ist die Frömmigkeit des Denkens! Ja, glauben und fragen sind Geschwister. Glauben und fragen gehören ganz eng zusammen.

Wir brauchen dabei nur an Jesus zu denken: In zwei der vier Evangelien sind seine ersten Worte Fragen. So wie im heutigen Evangelium hat er sich den Fragen der Menschen gestellt und hat die Leute selbst wiederum mit Fragen konfrontiert. Jesus geht auch auf sog. Fangfragen ein und lässt sie nicht unbeantwortet. Heute ganz besonders souverän, wie er alle 612 Gebote und Verbote im einen Hauptgebot der Liebe zusammenfasst. Zuletzt stirbt Jesus betend - aber mit einer Frage auf den Lippen, mit der Warum-Frage. Fragen und Frömmigkeit, ein fragender und ein spiritueller Mensch sein – das sind keine Gegensätze, im Gegenteil.

3.

Ein drittes ist das SCHWEIGEN: „Wo die Wörter sich mindern, da wächst Dein Wort!“, sagt der hl. Augustinus. Im Gottesdienst soll immer auch Platz sein für etwas Stille, für das sog. „hl. Schweigen“. Stille, Staunen, betroffenes Schweigen – das ist im Evangelium die Reaktion der Leute auf das, was Jesus gerade gesagt hat. Wer kennt das nicht. Wer hat sich das nicht schon gedacht bei Veranstaltungen und Diskussionen. Das man einfach spürt: Jetzt, bitte, einfach nur Schweigen und Stille. Jedes weitere Wort wäre ein Wort zu viel und würde alles zerreden… „Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.“

Martin Gutl hat das einmal so beschrieben: Es gibt eine Zeit, Fragen zu stellen und sich den Fragen zu stellen. Es gibt eine Zeit, von den Fragen loszulassen und sich fraglos Gott anzuvertrauen. Es gibt eine Zeit der wortreichen Gespräche und eine Zeit der wortlosen Liebe.

Das Schlusswort gebe ich einem Berufenen – dem kleinen Mönch. Madeleine Delbrel hat ihn geschaffen. Unter dem Titel „Der kleine Mönch“ hat sie einen ewig gültigen geistlichen Bestseller geschrieben. Er bzw. sie sagt da zum Schweigen folgendes: „Der kleine Mönch schweigt, wenn er darf – damit er etwas zu sagen hat, wenn er reden muss!“

Ganz in diesem Sinn lade ich nun ein, dass wir uns gleich jetzt eine Minute Stille gönnen, eine Minute „hl. Schweigen“! Amen.

Pfarrer Edi Muhrer